Содержание:

10 самых популярных в мире вещей для коллекционирования

30 альтернативных направлений для коллекционирования

10 направлений с зарубежным контекстом

Что коллекционировать невыгодно: 13 идей

Практическая памятка инвестору-коллекционеру

В коллекционировании как в способе инвестирования важно понимать: далеко не каждая вещь, которая кажется редкой или старой, со временем становится золотым активом. Одни направления уже доказали свою инвестиционную привлекательность и стабильно растут в цене, другие только набирают обороты и пока воспринимаются как нишевые, а часть вовсе рискует так и остаться на уровне милого хобби и дани ностальгии без серьёзного спроса. В подборке ниже мы рассмотрим все варианты.

10 самых популярных в мире вещей для коллекционирования

К некоторым предметам люди во всём мире тянутся примерно одинаково. Направления ниже – классика в мире коллекционеров, о которой нельзя не сказать в начале, прежде чем переходить к менее очевидным альтернативам. В большинство из этих направлений заходить сложно и многим не по карману.

1. Искусство

Самая старая и дорогая игра. На пике находятся музейные имена и топ-галереи; ниже – качественный современный арт с прозрачным провенансом (историей владения) и выставочной историей. Драйверами цены здесь выступают признание институций, редкость, состояние, попадание в ключевые коллекции.

Заходить сюда имеет смысл через проверенных дилеров и аукционы, с фокусом на перспективных авторов, скажем так, “с карьерной траекторией”, а не на яркие, но разовые хайпы.

👍 Плюсы:

- глобальная ликвидность на вершине пирамиды,

- культурный капитал.

👎 Минусы:

- высокий порог входа,

- комиссии,

- риск влияния моды,

- фейки,

- сложность хранения/страхования.

Сервис, который может находить людей в интернете и вычислять их номер

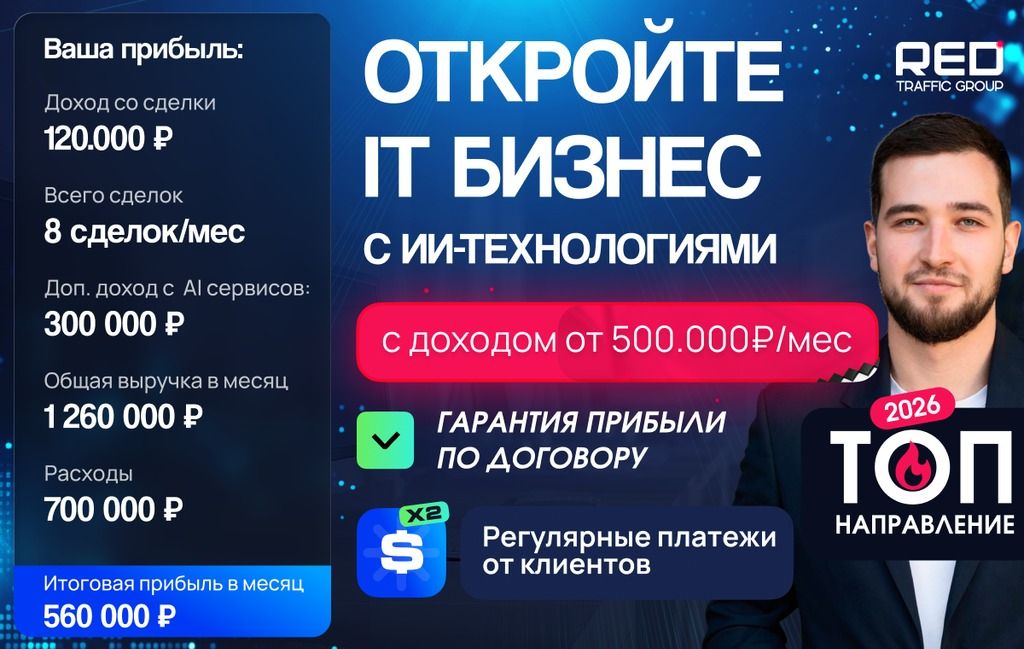

IT-севис, суть которого находить человека по определённым запросам товаров или услуг и вычислять его номер телефона. Такая информация важна для любого бизнеса, а вы можете на этом зарабатывать. Другое дело, что разработать с нуля технологию крайне сложно. Но вы можете воспользоваться тем, что уже есть.

Рекомендуем обратиться к компании Media Pro. Это маркетинговое IT-агентство, которое такой сервис разработало и запатентовало. Вы можете стать партнёром фирмы, открыть представительство и получить этот сервис. Зарабатывать будете на продаже любым компаниям целевых лидов - контактов людей, которым интересны товары и услуги ваших клиентов. Самостоятельно искать ничего не нужно, необходимое количество контактов будет обеспечивать вам IT-сервис. Разбираться в технологиях тоже не нужно, для этого есть специалисты Media Pro.

Бизнес простой и доступный, даже если нет опыта. Компания проводит обучение, показывает, как искать клиентов, как с ними работать, как пользоваться технологией и как зарабатывать. Прибыль - 500 000 рублей в месяц. Есть гарантия окупаемости по договору.

Получите бизнес-план и узнайте, свободен ли ваш город

2. Вино и виски

Коллекции строятся вокруг винтажей, дистиллерий и лимитированных релизов, а цена держится на редкости, состоянии (уровень заполнения, хранение), рейтингах и истории происхождения. Если относиться к этому делу серьёзно, то требуется профессиональное хранилище, хранение в формате балконной кладовки – прямой путь к обнулению.

👍 Плюсы:

- отработанная инфраструктура аукционов и профессионального хранения,

- исторически неплохая динамика роста цен для отдельных винтажей/бутылок

👎 Минусы:

- строгие условия хранения,

- частые подделки,

- юридические сложности при перевозке, перепродажи.

Онлайн IT-агентство с услугами для любого бизнеса без затрат и опыта

Онлайн-реклама, голосовые роботы, чат-боты, сервисы, которые самостоятельно делают контент и публикуют его в социальных сетях – это то, чем сейчас дышит рынок рекламы. И на этом можно зарабатывать, даже если в технологиях и в рекламе вы не разбирайтесь.

Рекомендуем обратиться к компании Red Traffic. Это маркетинговое агентство с полным комплексом услуг от создания сайтов до разработки искусственного интеллекта. Партнёрам фирма предлагает простое сотрудничество – вы занимаетесь клиентами, а всю техническую работу за вас делают специалисты бренда. За несколько месяцев можно выйти на чистую прибыль от 500 000 рублей (за счёт того, что клиенты тут не разовые, а платят за сервисы постоянно).

Крупных вложений не потребуется. Вместе со стоимостью франшизы вложения от 490 тыс. Опыт для старта не нужен. Обучение продукту и сервисам включено, материалы для работы с клиентами предоставляются. Работать можно без офиса, сотрудников - набирать по необходимости.

Получите бизнес-план и узнайте, свободен ли ваш город

3. Классические автомобили

В коллекциях авто ценятся сильные бренды и легендарные модели, оригинальность документальной истории и редкие комплектации. Очень дорогая игрушка, как ни посмотри: экземпляры с историей и в отличном состоянии практически недоступны, а проекты под восстановление часто превращаются в дыру. Остаётся искать варианты “на вырост” с перспективой на будущее, которые ещё доступны сейчас, но вот-вот уйдут.

👍 Плюсы:

- статус,

- радость владения,

- иногда – резкие ценовые всплески, повышающие ценник в разы.

👎 Минусы:

- капитальные расходы (обслуживание, страховка, хранение),

- узкая база покупателей,

- волатильность на циклах.

Магазин без сотрудников с товарами для владельцев авто

Откройте свой бизнес с установкой автоматических станций самообслуживаний, которые предлагают владельцам автомобилей всё необходимое — от масла и WD до тросов и баллонных ключей.

Рекомендуем обратиться к компании «Станция проСТО». Команда предоставляет готовое оборудование, сама находит места для установки магазина в вашем городе, подбирает товар с наценкой в 300-500%. А так же предоставит гарантию окупаемости, прописанную в договоре.

Размещайте станции самообслуживания на автомойках, в сервисах, на заправках, закрытых парковках и в магазинах, и наслаждайтесь пассивным доходом без лишних расходов! Минимальная аренда и отсутствие персонала делают этот бизнес идеальным для начинающих. Вы не должны иметь специального опыта — просто следуйте проверенной модели и получайте доход даже параллельно с основной работой.

Получите бизнес-план и узнайте, свободен ли ваш город

4. Часы

Здесь речь идет в первую очередь о механике высокого класса. Здесь реально ценятся только несколько брендов – Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet и ещё пара-тройка имен. Цену двигают редкость конкретных моделей (референсов), их состояние и комплектность: часы с родной коробкой и документами стоят в разы дороже. В бутике такие вещи почти не достать, поэтому на вторичке они сразу идут выше ритейла, именно там формируется реальный рынок.

👍 Плюсы:

- компактность,

- глобальный спрос,

- прозрачные котировки на популярные модели.

👎 Минусы:

- насыщение рынка,

- волны спекуляции,

- фейки,

- риски в обслуживании.

Открыть медицинский центр и зарабатывать на капельницах

Идея простая и эффективная. Вы открываете медицинский кабинет, или центр на несколько кабинетов, где предлагаете клиентам услуги инфузионной терапии. Это капельницы, которые используются для терапии, лечения, восстановления организма, а некоторые борются и с похмельным синдромом. Вещь сейчас очень популярная, особенно в крупных городах. Главное, что потребуется – сами капельницы. Их должна производить сертифицированная компания.

Поэтому рекомендуем обратиться к фирме Biorise. Она не только поставляет широкую линейку капельниц, но и открывает клинику на любое количество кабинетов под ключ. А это значит, что вы получите обученный персонал, финансовую систему, стратегию продвижения и сами с нуля научитесь управлять бизнесом. Опыт и не нужно, главное желание и деньги на старт.

Чистая прибыль с одного центра по сети Biorise (сейчас там больше 180 центров) – от 810 000 рублей в месяц. А ещё после выхода на окупаемость, вы сможете расширяться и добавлять в свой центр другие мед услуги, чтобы зарабатывать ещё больше.

Получите бизнес-план и узнайте, свободен ли ваш город

5. Ювелирные изделия и камни

Еще одна игра по-крупному. Ценятся не только караты, но и происхождение, цвет/чистота, огранка, бренд и дизайн эпохи. Здесь выигрывают либо знаковые дизайн-хаузы и архивные модели, либо действительно выдающиеся камни с документами.

👍 Плюсы:

- небольшой и размер “концентрированная” ценность,

- отличный защитный актив.

👎 Минусы:

- большие спрэды покупки/продажи,

- влияние моды на дизайн,

- необходимость сертификации.

Магазин детских игрушек без продавцов

Установить автомат по продаже детских игрушек, подобрать правильный ассортимент, совместив качество и тренды, оформить всё в приятном для детей, привлекательном дизайне, подключить it-системы, позволяющие мониторить всё в режиме реального времени и получать пассивный доход, занимаясь только своевременным наполнением. Больших вложений не нужно, ежемесячных трат на зарплату нет, аренда минимальная, поэтому товары можно продавать дешевле, чем в магазинах. Один автомат приносит от 80 000 рублей в месяц.

Рекомендуем фирму «Папа, ну купи!». Компания уже реализовала эту модель. Вы можете ею воспользоваться, став партнёром. Каждый партнёр получает аппарат со всей инфраструктурой, готовый ассортимент из самых популярных и развивающих игрушек, которые дети видят в Ютубе, ТикТоке и других соцестях. Команда сама занимается отслеживанием трендов и закупкой товара для всей сети, помогает найти идеально место для установки и решить любой вопрос.

Недорогой, интересный бизнес, который не требует больших расходов и постоянного присутствия на точках продаж. Компания прописывает в договоре гарантию окупаемости. Для старта понадобится от 299 000 рублей, но компания даёт рассрочку под 0% годовых.

Получите бизнес-план и узнайте, свободен ли ваш город

6. Монеты (нумизматика)

Один из более доступных массовых видов коллекционирования, который наверняка придёт вам на ум одним из первых. Слабой идеей с точки зрения инвестирования тут будут массовые тиражи. Рынок любит редкие годы/штемпели, разновидности, превосходное состояние монет (UNC) и надёжный грейдинг, поэтому заходить лучше в проверенные редкости с грейдингом и изучением каталогов, а не бросаться покорять горы современных сувенирных выпусков. Параллельно с нумизматикой обычно идёт и бонистика – коллекционирование редких банкнот.

👍 Плюсы:

- глубина рынка,

- каталоги, обилие информации по теме,

- хорошая прозрачность по редкости.

👎 Минусы:

- перепроизводство памятных серий, насыщение новичками,

- подделки.

7. Марки (филателия)

Еще одна классика. Исторические раритеты, ошибки печати, локальные редкие выпуски – да; поздняя массовая продукция – нет. Выигрывают здесь те, кто может отличать по микродеталям и покупает подтверждённые редкости, а не альбомные сборки.

👍 Плюсы:

- огромная база знаний и аукционов,

- устойчивый интерес коллекционеров к подлинным редкостям.

👎 Минусы:

- большая доля неликвидной массы,

- высокая потребность в экспертизе состояния и подлинности.

Электровелосипеды и курьеры для крупных продуктовых магазинов и доставок еды

Интересная бизнес-модель: зарабатывать на курьерах и крупных компаниях, которые их нанимают – «Самокат», «Вкусвилл», «Яндекс.Еда». Для этого нужно организовать сервис, объединяющий три направления – рекрутинг доставщиков, аренду электровелосипедов и их обслуживание. Так вы закрываете максимум потребностей по персоналу у гигантов рынка. А запрос с их стороны есть в любом городе.

Рекомендуем обратиться к фирме «ВелочкаГоу». Компания в 2023 году реализовала эту модель, а сегодня представлена уже в 5 городах, обслуживает X5 Retail («Пятёрочка» и «Перекрёсток»), «Азубуку Вкуса», «Яндекс.Еду». Став партнёром по франшизе, вы получите бизнес под ключ за 2 недели, вам организуют поставку электровелосипедов, доступ к складу запчастей по оптовым ценам, дадут IT-платформу для клиентов, мобильное приложение и всему научат. А главное - обеспечат гарантированные заказы на аренду и курьеров от крупных продуктовых ритейлеров и доставок еды в регионе. У бренда уже есть договорённости.

Вложения – от 615 000 рублей (уже вместе с паушальным взносом). Выход на окупаемость благодаря гарантированным заказам на старте – от 3х месяцев. Дальше средняя чистая прибыль – от 385 000 рублей. Опыт в ремонте велосипедов и другой техники не требуется. В предпринимательстве – тоже.

Получите бизнес-план и узнайте, свободен ли ваш город

8. Спортивные реликвии и карточки

Речь идёт о спортивных памятных вещах, связанных с культовыми матчами, клубами и игроками. Сюда входят игровые майки, мячи и автографы звёзд, программки и билеты на ключевые встречи, а также коллекционные карточки.

Карточки – это коллекционные карты с изображениями спортсменов, выпускавшиеся сериями к сезонам или турнирам. В США и Европе это целая индустрия: баскетбол (NBA), бейсбол (MLB), хоккей (NHL), американский футбол (NFL). Там культовые карточки Майкла Джордана, Уэйна Гретцки или новичков Леброна Джеймса стоят десятки и сотни тысяч долларов, особенно если это редкая версия. В России традиции коллекционирования спортивных карточек почти не было.

👍 Плюсы:

- высокая эмоциональная вовлечённость фан-баз,

- понятные звёздырынка.

👎 Минусы:

- бурные хайпы и откаты,

- перепроизводство,

- критичность к состоянию.

9. Редкие книги и рукописи

Первые публикации значимых текстов, автографы автора, ограниченный тираж, превосходное состояние – вот в фундамент высокой цены в этом направлении. Если заниматься по-крупному, то покупать нужно именно такое, а не декоративные переиздания, которые служат скорее интерьером, а не активом.

👍 Плюсы:

- интеллектуальная ценность,

- относительно устойчивый спрос на канон.

👎 Минусы:

- узкий круг покупателей,

- хрупкость,

- подделки автографов.

Магазин технологичной мебели для дома, офиса, ресторана, бара

Мебельный рынок поступательно развивается последние 10 лет, что говорит о его стабильности. При этом, он и один из самых конкурентных. Чтобы зарабатывать здесь нужен продукт, которого нет ни у кого, что-то инновационное, при этом качественное и надёжное.

Рекомендуем открыть магазин «МЕТТА» по франшизе в вашем городе. Компания с 1996 года разрабатывает стулья и кресла. На сегодня в ассортименте больше 10 млн разновидностей мебели, каждый месяц продают по 50 тыс. единиц. При этом, такой мебели нет ни у кого. Продукт уникальный, сотни патентов. Франчайзи гарантируются поставки с 0% брака.

Чистая прибыль — от 250 тыс. рублей в месяц с одного магазина. 15 франчайзинговых магазинов «МЕТТА» уже работают, подтверждают эти показатели. Самое главное: «МЕТТА» — это франшиза без роялти и паушального взноса.

Получите бизнес-план и узнайте свободен ли ваш город

10. Вещи поп-культуры

Очень много стало коллекционеров вещей поп-культуры, например, комиксов, ретро-игрушек, видеоигр и других вещей, о которых мы далее скажем отдельно как об альтернативах. В целом же нужно сказать, что двигатели у всех видов похожи – это первые появления персонажей, редкие выпуски, запечатанные коробки и высокий грейдинг (CGC/PSA и т. п.). Собирать здесь нужно только ключевые выпуски/сеты в топ-состоянии; всё остальное останется приятным, но неликвидным хобби.

👍 Плюсы:

- широчайшая аудитория,

- понятные ключи,

- международная ликвидность.

👎 Минусы:

- эра перепроизводства 90-х,

- фейки,

- зависимость от киновселенных и трендов. Работает дисциплина:

Большое преимущество массовых категорий – в инфраструктуре: есть хорошие каталоги, индексы, аукционы, комьюнити, эксперты. Это снижает риск игры в тёмную, помогает выходить из позиции и даёт ориентиры по цене. Недостатки – большая конкуренция, влияние моды и насыщение: любой вход без знаний почти гарантированно приведёт вас к переплате. Массовость при этом порождает соблазн покупать доступное и похожее на дорогие вещи, но растёт как раз редкое и идеальное, да ещё и с документами.

Если вам близка идея инвестиций через коллекционирование, лучше всего начните с дисциплины: сужайте фокус до одного-двух поджанров, выучите язык редкости и состояния, держите планку по провенансу и грейдингу, смотрите на проданные лоты, а не на ценники продавцов, и заранее закладывайте расходы на хранение, транспорт и комиссии.

30 альтернативных направлений для коллекционирования

Перейдем к менее очевидным идеям коллекционирования. Предметы ниже коллекционируют реже, а значит ваше хобби будет более оригинальным, и конкурентов будет меньше.

1. Аудиокассеты

Ещё недавно кассеты казались вещью из прошлого, пылью на антресолях. Но последние годы показали обратное: интерес к аналоговому звуку возвращается, и вместе с винилом в поле внимания вошли магнитофонные кассеты. Причина проста – поколения, выросшие в 80–90-х, сегодня повзрослели и готовы платить за свою музыку в её аутентичной форме. Даже производители снова выпускают кассетные плееры и стационарные деки в стиле ретро, подогревая интерес.

Что действительно ценно? Здесь важно не путать коллекционирование с накоплением. Массовые копии поп-альбомов начала 2000-х ценности особо не имеют. А вот редкие записи – да.

- Оригинальные издания советской и российской музыки. Ранние альбомы Кино, Алисы, ДДТ или Наутилуса на кассетах фабрики “Мелодия” уходят за десятки тысяч рублей, особенно если сохранилась фирменная полиграфия.

- Зарубежные культовые группы в советских/российских релизах. Пиратские копии Metallica или Nirvana с характерными гаражными обложками – парадокс, но они тоже ценятся, так как отражают локальный контекст эпохи.

- Малотиражные и независимые издания. Самиздат кассет, которые группы выпускали для друзей или продавали на концертах в 80–90-х, – это настоящая редкость.

- Иностранные оригиналы. Лицензионные западные кассеты, особенно в состоянии mint, ценятся среди российских коллекционеров, потому что в СССР и в 90-х их было почти невозможно достать.

Вход относительно недорогой: нередко редкая кассета находится за копейки на барахолке или в объявлении, а её рыночная стоимость оказывается в разы выше. Но здесь критически важны состояние и комплектность: наличие коробки, буклета и читаемая печать могут увеличить цену в несколько раз.

👍 Плюсы:

- Низкий порог входа: начать можно с нескольких сотен рублей.

- Живой рынок: кассеты активно покупают в России и за рубежом.

- Интерес к аналоговой культуре растёт.

- Возможность найти редкие находки на барахолках и “Авито” за бесценок.

👎 Минусы:

- Ценятся не все кассеты, а только редкие релизы.

- Подделки и самопалы из 2000-х легко спутать с ценными экземплярами.

- Хрупкость носителя: лента портится, коробки ломаются, а это сильно снижает цену.

- Ликвидность сильно зависит от конкретной группы или жанра: спрос на “Кино” стабилен, а на случайные эстрадные записи – минимален.

2. Винил

Интерес к виниловым пластинкам сегодня – это не просто волна ностальгии. Винил снова вошёл в моду и в массовый оборот: многие музыканты выпускают новые альбомы именно на пластинках, а старые записи стремительно дорожают. В России интерес растёт сразу с двух сторон: одни ищут тот самый альбом детства из советских изданий, другие нацелены на редкие западные релизы, которые уходят за серьёзные деньги на eBay или Discogs.

Что действительно ценно в этой нише? Прежде всего, редкость и состояние.

- Советская классика. Пластинки “Мелодии” с оригинальными альбомами “Кино”, ДДТ, “Наутилуса” стоят от 5–10 тыс. рублей в хорошем состоянии. Но дело не только в “раскрученных” именах: малоизвестные ансамбли, такие как “Гунеш” или “Фирюза” в оригинале уходят за $1500–2000, а пластинки Кола Бельды в ряде случаев достигают 50 тыс. рублей.

- Цветной винил. В конце 70-х “Мелодия” выпускала пластинки на цветном пластике – голубые, зелёные, красные. Массовые тиражи недороги, но редкие студийные версии уже стоят от 5 тыс. рублей. Важно: цвет не всегда означает ценность, нужно смотреть на конкретный тираж.

- Западные культовые группы. Оригинальные релизы Pink Floyd, Led Zeppelin, The Beatles, изданные в 60–70-х, в состоянии near mint могут оцениваться от $200 до $2000 за диск. Особенно востребованы первые прессовки. Для ориентира: “Белый альбом” The Beatles с ранними номерами копий оценивается в $5000, а экземпляр Джона Леннона на аукционе ушёл за $162 тыс.

- Современные лимитированные издания. Новые альбомы, выпущенные малыми тиражами (300–500 копий), со временем дорожают в 2–3 раза, особенно если это известный артист или культовый жанр — металл, джаз, электронная музыка.

- Локальные редкости. Пластинки из стран Восточной Европы или Азии, где тиражи были ограниченными. У нас их можно найти за сотни рублей, а перепродать в Европе уже за тысячи.

Отдельный нюанс: конверт. Родная обложка может прибавить 50–60% к цене, а подклеенный конверт, наоборот, “срезает” 20–30% стоимости. Для коллекционеров важна полная комплектность, поэтому состояние упаковки иногда почти важнее самой пластинки.

Диапазон цен. Массовые пластинки советской эстрады или популярных западных групп без ценности стоят 200–500 рублей. Средний сегмент – редкие альбомы в хорошем состоянии – 5–20 тыс. рублей. Верхушка – уникальные прессовки, подписанные издания или малоизвестные релизы, которые могут уйти за десятки тысяч долларов.

Массовые пластинки проще продавать на “Авито” или маркетплейсах, редкости — на Discogs или eBay. Там формируется реальная цена: комиссионки в России часто оценивают винил за копейки.

Рост рынка поддерживает и техника: в магазинах сегодня можно купить новые проигрыватели на любой вкус – от 20–30 тыс. до сотен тысяч рублей за hi-end. Это значит, что винил снова “живой” носитель, а не просто музейная вещь. Причём аудитория молодеет: всё чаще пластинки покупают студенты, девушки и школьники, а не только “ностальгирующие дяди”.

👍 Плюсы:

- Живой международный рынок с понятными площадками продаж.

- Большой диапазон: можно начать с сотен рублей и дойти до десятков тысяч долларов.

- Высокая ликвидность для культовых артистов и редких изданий.

- Растущий интерес у молодого поколения, а не только у ностальгирующих.

👎 Минусы:

- Риск подделок и репрессовок, которые новичок легко спутает с оригиналом.

- Хрупкость и чувствительность к условиям хранения: пыль, температура, влага.

- Большой объём коллекции: пластинки требуют места.

- Неравномерность рынка: эстрада и массовые тиражи почти ничего не стоят.

3. Настольные игры

Настольные игры – это целый культурный пласт, который многие недооценивают. Для коллекционера они интересны сразу по двум причинам: это одновременно артефакт эпохи и вещь, связанная с личными воспоминаниями.

Классический пример – простые ходилки с кубиком и фишками: “Гуси-лебеди”, “Весёлые старты”, “Чебурашка”. Такие игры выпускались небольшими тиражами, часто в мягких коробках, которые плохо сохранились. Именно поэтому найти комплект в хорошем состоянии – большая редкость. Старые советские игры могут стоить от 5–10 тысяч рублей и выше, особенно если коробка, правила и детали полностью сохранились.

Ценятся и более сложные игры. В 70–80-х в СССР делали настолки с военной или спортивной тематикой, например, “Морской бой”, хоккей с фигурками на пружинах, игры-конструкторы. Эти предметы сегодня востребованы не только у российских коллекционеров, но и у зарубежных покупателей, которым интересна экзотика из СССР.

Если смотреть шире, на мировой рынок, то инвестиционный интерес вызывают редкие издания культовых игр. Первая редакция *Dungeons & Dragons (1974 год) в хорошем состоянии стоит тысячи долларов. Ранние версии *Монополии” Или локальные лимитированные выпуски настолок из США, Японии и Европы также стабильно растут в цене.

Важно понимать, что здесь решает не только сама игра, но и состояние комплекта. Отсутствие нескольких карточек или повреждённое поле снижает стоимость в разы. Напротив, полностью сохранённая коробка с яркой графикой и инструкцией может стать украшением коллекции и хорошим инвестиционным активом.

👍 Плюсы:

- Советские настолки редки в хорошем состоянии, поэтому цены растут.

- Международный спрос: советская экзотика интересует зарубежных коллекционеров.

- Могут сочетать ценность артефакта и удовольствие от использования.

- Входной порог ниже, чем у винила или предметов искусства.

👎 Минусы:

- Хрупкость: картон и бумага быстро портятся, найти идеальное состояние трудно.

- Рынок узкий: ликвидность высока только у редких и культовых игр.

- Риск подделок и репринтов, которые могут выдавать за оригиналы.

- Объёмные и неудобные для хранения коллекции.

4. Плакаты и афиши

Плакаты и афиши – это культурные документы времени. В них отражены стиль эпохи, язык визуальной коммуникации, идеология и политические настроения. Для коллекционера это ценность двойная: с одной стороны – редкость артефакта, с другой – возможность держать в руках часть истории.

Наибольший интерес представляют несколько направлений. Это:

- советские киноафиши и концертные постеры, особенно перестроечной эпохи, когда тиражи были малы и художники работали экспериментально. Афиши к фильмам Тарковского, Параджанова или культовым рок-концертам стоят от 10–15 тысяч рублей и выше, а редкие варианты уходят за сотни тысяч.

- агитационные плакаты 20–50-х годов – здесь ценность определяется не только редкостью, но и художественным качеством: конструктивистские работы или агитпроп с сильной графикой сегодня на Западе ценятся как полноценное искусство.

Интересен и зарубежный рынок: оригинальные афиши Голливуда середины XX века (например, Casablanca, Hitchcock) стоят от 1 до 50 тыс. долларов. В Азии активно растут в цене японские и индийские киноплакаты, особенно культовых фильмов и первых релизов.

Для российского коллекционера это шанс: у нас ещё можно найти советские афиши относительно недорого на блошиных рынках, в частных архивах, на Avito и Мешке. На международных площадках такие вещи продаются значительно выше, потому что для западных коллекционеров они – экзотика.

👍 Плюсы:

- Редкие экземпляры дорожают в разы.

- Советский винтаж активно покупают за границей.

- Относительно доступный вход: можно найти раритеты от 2–3 тысяч рублей.

- Коллекция сама по себе декоративна и привлекательна.

👎 Минусы:

- Хрупкость бумаги: требует правильного хранения (папки, рамы, без света и влаги).

- Рынок переполнен репринтами, новичку легко ошибиться.

- Ликвидность зависит от редкости и конкретной тематики: не каждая афиша востребована.

- Культовые плакаты стоят десятки тысяч долларов.

5. Фотоаппараты и объективы

Советская фототехника давно вышла за рамки старого железа. Камеры “Зенит”, “ФЭД”, “Киев”, объективы “Гелиос” или “Юпитер” сегодня ценятся не только как предметы ностальгии, но и как рабочие инструменты. Западные фотографы обожают советскую оптику за характерную картинку – мягкое боке, тёплые оттенки, своеобразную пластику. А коллекционеры ищут редкие модификации и ограниченные выпуски, которые с каждым годом становятся только дороже.

Что здесь действительно представляет ценность?

- Редкие объективы. “Гелиос-40-2” (85 мм f/1.5) или “Таир-11” с малым тиражом – настоящие находки. В хорошем состоянии такие линзы стоят до 100 тысяч рублей, а особые версии – и дороже.

- Первые выпуски. Например, ранние “ФЭДы” 1930-х годов или “Зениты” первых серий ценятся выше, чем массовые поздние модели.

- Камеры с историей. Экспортные версии с надписями на английском, лимитированные партии для выставок или армии – всё это редкости.

- Полные комплекты. Камера в оригинальной коробке, с паспортом и ремнём стоит вдвое-втрое дороже голой версии.

Цены на советскую фототехнику колеблются от символических (500–1500 рублей за распространённые Зениты) до десятков и сотен тысяч за редкие объективы и лимитки. Западные покупатели на eBay готовы платить за хороший “Гелиос” или “Зенит” в 3–4 раза больше, чем внутри России, что делает тему особенно интересной для инвестора.

Где искать и как сэкономить:

- Блошиные рынки и “Авито”. В регионах до сих пор можно найти “Зенит” или “ФЭД” за копейки – наследство с антресолей. Главное – проверять состояние.

- Фотофорумы и сообщества. Там продают энтузиасты, часто по адекватным ценам и с честным описанием.

- Комиссионки и ломбарды. Иногда редкие объективы попадают туда, и при внимательном поиске можно забрать их значительно дешевле рыночной цены.

- Покупка лотами. Выгоднее брать много техники у одного продавца (например, коробка фотоаппаратов за 5 тысяч), чем охотиться за каждой вещью отдельно. Внутри таких лотов могут оказаться редкости.

- Экспортные недооценённые версии. На российском рынке экспортная маркировка часто недооценивается, хотя на Западе она ценится выше.

Главная хитрость для новичка: смотреть не на самую популярную камеру, а на объективы. Именно оптика чаще всего растёт в цене, а камеры часто остаются обвязкой.

👍 Плюсы:

- Высокий международный спрос, особенно на советскую оптику.

- Низкий порог входа: массовые камеры можно покупать за копейки.

- Возможность находить редкости за бесценок и перепродавать в разы дороже.

- Коллекция сочетает эстетическую ценность и практическое применение (объективы можно использовать).

👎 Минусы:

- Рынок переполнен: масса однотипных Зенитов, которые мало стоят.

- Подделки и переделки (новодел под редкий объектив).

- Техника требует места и условий хранения, особенно оптика.

- Ликвидность неравномерная: массовые модели продаются медленно.

6. Керамика

Керамика как предмет коллекционирования интересна тем, что объединяет прикладное искусство, историю и дизайн. Здесь есть как традиционные промыслы, так и авторские эксперименты, которые сегодня набирают инвестиционную привлекательность.

Во-первых, особое место занимает советский и постсоветский фарфор и фаянс. ЛФЗ (Ломоносовский фарфоровый завод), Дулёво, Дмитровский завод выпускали тысячи предметов, но именно авторские серии художников 1960–1980-х сегодня становятся коллекционными. Малотиражные фигурки, сервизы с экспериментальной росписью или авангардный дизайн в духе времени ценятся гораздо выше массовой продукции.

Во-вторых, активно растёт интерес к авторской студийной керамике. Это уникальные вещи ручной работы, которые художники делали в единичных экземплярах. Для рынка искусства они уже становятся артефактами. Музеи покупают керамику художников-шестидесятников, а цены на аукционах постепенно растут.

Третье направление – народные промыслы. Гжель, Скопин, Абашево, дымковская игрушка. Здесь ключевую роль играет аутентичность и возраст. Старые образцы народного искусства, особенно редкие формы или ранние мастера, стоят значительно дороже современных сувенирных вариантов.

Не стоит забывать и про зарубежную керамику. Давно стали классикой коллекционирования китайский фарфор, японская студийная керамика, европейские мануфактуры (Meissen, Wedgwood). Но и здесь работает то же правило: редкость, авторство, ограниченный тираж.

👍 Плюсы:

- Широкий спектр направлений: от народных промыслов до современного арта.

- Коллекцию можно использовать в интерьере.

- Устойчивый международный спрос на уникальные и авторские вещи.

- Множество недооценённых сегментов в России (особенно авторская керамика 60–80-х).

👎 Минусы:

- Хрупкость, требует бережного хранения и транспортировки.

- Массовая продукция почти не имеет ценности.

- Для правильной оценки нужна экспертиза – новичку легко ошибиться.

- Более узкая база покупателей, чем у других направлений.

7. Старые журналы

Через обложки, статьи, иллюстрации и рекламу в журналах прошлого можно буквально увидеть эпоху. В России особую ценность имеют советские журналы. “Крокодил”, “Юность”, “Техника – молодёжи”, “Огонёк”, “Весёлые картинки” – именно эти названия чаще всего ищут коллекционеры. Причины разные: кто-то собирает для воспоминаний о детстве, кто-то использует иллюстрации для интерьерного дизайна, а дизайнеры и иллюстраторы обращаются к ним как к источнику вдохновения. Особенно ценятся ранние или юбилейные выпуски, а также номера с яркими обложками известных художников или фотографиями ключевых событий.

Дороже всего стоят журналы, которые связаны с историческими моментами или известными личностями. Например, первые публикации о Гагарине, статьи про перестройку, редкие карикатуры, запрещённые номера. В хорошем состоянии такие экземпляры могут стоить от 5–10 тысяч рублей и выше. Массовые же, без особой тематики, обычно оцениваются в пределах 1000 рублей за номер.

Если смотреть на зарубежный рынок, то коллекционирование старых журналов ещё богаче. В США, например, ценятся старые выпуски Life, Playboy, Time, National Geographic. Первый номер Playboy с Мэрилин Монро стоит десятки тысяч долларов.

👍 Плюсы:

- Многие номера стоят недорого, можно начать с сотен рублей.

- Широкий круг покупателей: от коллекционеров до дизайнеров и даже кафе/баров, которые оформляют интерьер.

- Редкие номера могут стоить в десятки раз дороже массовых.

👎 Минусы:

- Старые журналы быстро портятся.

- Массовые выпуски почти не ценятся, новичку легко накупить макулатуры.

- Рынок не всегда ликвидный: редкие находки продать легко, а обычные залеживаются.

- Определять ценность нужно учиться: играет роль и дата, и событие, и даже художник обложки.

8. Комиксы

Ещё в середине XX века комиксы считались дешёвым развлечением для детей и подростков, печатавшимся на тонкой бумаге огромными тиражами. Но именно это сделало их редкостью: большинство первых выпусков было испорчено, выброшено или просто не дожило до наших дней. То, что сохранилось в хорошем состоянии, сегодня стоит огромных денег.

На Западе рынок комиксов давно сформировался. Первое появление Супермена в “Action Comics 1” (1938) оценивается в миллионы долларов, а культовые выпуски Marvel и DC стабильно растут в цене, особенно в высоких грейдах (9.0 и выше). Но инвестиционный потенциал есть не только у старых серий: современные лимитированные тиражи, эксклюзивные обложки, комиксы с автографами художников и сценаристов тоже становятся объектами коллекционирования.

Казалось бы, что для России тема комиксов далекая, но у нас тоже есть собственная традиция. Житийные иконы, лубки, “Окна РОСТА” Маяковского и журнальные истории 20–30-х годов – это все тоже визуальные предшественники комикса. В СССР к этой форме относились настороженно, но были и диафильмы, и даже редкие тюремные комиксы, фиксирующие быт заключённых. Сегодня такие вещи уже попадают в собрания коллекционеров.

Современный российский рынок постепенно оживает. С 90-х годов комиксы стали частью массовой культуры, а в 2000-х появились локальные издательства и магазины. В последние годы выходят проекты национальных и региональных авторов, появляются комиксы на языках разных национальностей: татарском, якутском, удмуртском языках. Для инвестора это шанс войти на рынок на раннем этапе, пока тиражи малы, а спрос только формируется.

Кроме того, комиксы давно перестали быть детской забавой. Их коллекционируют серьёзные люди: телевещатели, художники и писатели, а один из самых больших коллекционеров комиксов в России – это Константин Эрнст.

👍 Плюсы:

- Высокая ликвидность на международном рынке, особенно у культовых серий.

- Низкий порог входа: многие современные комиксы стоят недорого, но дорожают.

- Глобальная фан-база Marvel, DC, манги – спрос растёт и в России.

- Возможность “зайти рано” в локальные и независимые проекты.

👎 Минусы:

- Критическая зависимость от состояния: разница между потрёпанным выпуском и mint – в десятки раз.

- Российский рынок пока слабый: основные продажи – за границу.

- Подделки и переиздания легко спутать с оригиналом.

- Большая часть современных тиражей так и останется невостребованной.

9. Игрушечные машинки

Игрушечные машинки кажутся мелочью, но именно они часто становятся одними из самых любимых предметов в коллекциях. В СССР выпуск таких моделей был настоящей индустрией: на заводах делали копии автомобилей АЗЛК, ЗИЛ, КамАЗ, ГАЗ и других. Эти машинки производились из металла или прочного пластика и отличались удивительной детализацией для своего времени.

Сегодня коллекционеры охотно ищут именно советские модели. Причины понятны: во-первых, это ностальгия – у многих мужчин сохранились воспоминания о той самой машинке из детства. Во-вторых, большая часть игрушек попросту не дожила до наших дней в хорошем состоянии: дети активно играли, краска стиралась, детали терялись. Поэтому целые и особенно новые экземпляры в коробке ценятся особенно высоко. Стоимость рядовой модели начинается от 2–5 тысяч рублей, а редкие версии (например, пожарные КамАЗы или автобусы ЛиАЗ в оригинальной коробке) могут уходить за 50–100 тысяч и выше.

В Европе и США другие темы, там активно собирают Hot Wheels, Dinky Toys, Matchbox и Majorette. Первые серии Hot Wheels конца 60-х годов могут стоить сотни и тысячи долларов. При этом именно советские машинки воспринимаются за границей как экзотика из другой вселенной – коллекционеры в Германии, Польше и Японии охотно покупают их на eBay и специализированных аукционах. Интерес усиливает то, что советские модели – это не просто игрушки, а миниатюрные копии реальных автомобилей, которых в других странах никогда не было.

👍 Плюсы:

- Сильный ностальгический драйвер в России и за рубежом.

- Советские модели редки в хорошем состоянии, особенно в коробках.

- Растущий международный спрос на советскую экзотику.

- Можно начать с относительно небольших вложений и находок на барахолках и чердаках.

👎 Минусы:

- Большая часть массовых моделей без коробок стоит недорого.

- Рынок переполнен репликами и переделками, новичку легко ошибиться.

- Хрупкость: краска и мелкие детали сильно влияют на цену.

- Покупатели есть, но аудитория узкая.

10. Автографы

Автографы собирают потому, что они делают любой предмет уникальным: книга с подписью автора уже не просто книга, а память о встрече; пластинка с автографом музыканта – часть истории музыки; майка с подписью спортсмена – символ великого матча. Суть коллекции всегда в ауре личности, которая стоит за подписью. Именно поэтому рынок автографов существует во всём мире, а редкие экземпляры стабильно дорожают.

Для новичка главный вопрос – где искать и что покупать, чтобы не ошибиться. Способы разные: личные встречи (концерты, презентации, спортивные матчи) остаются самым надёжным вариантом, аукционы и специализированные магазины дают больше гарантий подлинности, но обходятся дороже, а онлайн-площадки привлекательны ценой, но требуют осторожности.

Основная сложность здесь – проверка подлинности. Подписи сравнивают с образцами, проверяют наличие сертификатов (PSA/DNA, JSA, Beckett), смотрят на контекст (автограф на программке концерта или книге убедительнее, чем на случайном листке). Особую роль играет провенанс – история, где, кем и при каких обстоятельствах получен автограф.

Ценятся разные носители: книги с автографами писателей (особенно первые издания), фотографии звёзд, музыкальные носители, спортивная атрибутика, письма и документы. У кого покупают? Прежде всего у икон: музыкантов вроде Beatles или Виктора Цоя, писателей уровня Солженицына или Бродского, спортсменов-легенд и политиков, чьи имена прочно вошли в историю. Именно такие фигуры обеспечивают ликвидность, а не мимолётные звёзды одного сезона.

👍 Плюсы:

- Уникальность: каждая подпись неповторима, даже у одного человека.

- Высокая доходность для редких имён.

- Международный рынок: легко найти покупателей за границей.

- Вход возможен с небольших вложений.

👎 Минусы:

- Большое количество подделок, особенно при покупке онлайн.

- Нужна экспертиза.

- Зависимость от популярности личности.

- Хрупкость носителей.

11. Конструкторы

Конструкторы, особенно LEGO, уже давно вышли за рамки детской забавы. Сегодня редкие наборы торгуются на аукционах наравне с винилом, а коллекционеры относятся к ним так же серьёзно. Причина проста: LEGO ограничивает тиражи, снимает серии с производства, а спрос со временем только растёт. Когда набор исчезает из магазинов, его цена на вторичном рынке почти всегда начинает расти.

Самыми перспективными считаются тематические линейки. Серия Star Wars – абсолютный лидер: набор Millennium Falcon (2007 года) в запечатанном виде может стоить 5–8 тысяч долларов. Аналогично с редкими Ultimate Collector’s Series – огромными детализированными моделями, которые LEGO выпускает ограниченными партиями. Стабильно растут Серии Modular Buildings – модульные здания для создания города.

Есть и менее очевидные направления. Линейки, выпущенные к юбилеям (например, наборы к 50-летию Lego Space), тематические коллаборации (Harry Potter, Marvel, Disney), а также старые наборы Technic конца 80-х и 90-х годов, которые собирали теперешние взрослые. Интересно, что и некоторые современные наборы дорожают почти сразу после снятия с производства: рост на 50–100% за первый год вне розницы уже давно не редкость.

Сколько можно заработать? Если ориентироваться на статистику, средний рост цен на снятые с производства наборы LEGO составляет 10–15% в год, что сопоставимо или даже выше доходности традиционных инвестиций. Но хитовые наборы вроде Falcon или Café Corner показывают рост в десятки раз за 10–15 лет. Конечно, нужно учитывать состояние: коробка должна быть запечатанной, без повреждений. Распакованные наборы в разы дешевле.

👍 Плюсы

- Прозрачный и глобальный рынок: LEGO – мировой бренд, легко продать за рубеж.

- Ограниченные тиражи и регулярный вывод серий из продажи поддерживают рост цен.

- Высокий доход на некоторых наборах (рост в десятки раз за 10–15 лет).

- Низкий барьер входа: начать можно с покупки новых наборов и просто ждать их ухода с рынка.

👎 Минусы

- Большой объём и требования к хранению (коробки занимают много места).

- Сильная зависимость от состояния (распечатанный набор теряет большую часть инвестиционной привлекательности).

- Нужно следить за линейками и сроками производства, иначе легко купить массовую продукцию которая не вырастет в цене.

- Рынок перегрет хайпом: многие новички скупают всё подряд, надеясь на рост, но дорожают далеко не все серии.

12. Архивные фото и негативы

Старинные фотографии и негативы – уникальные свидетельства времени и часто единственные в своём роде. Ценность кадра формируется из нескольких факторов:

- редкость сюжета,

- историческая значимость,

- авторство

- состояние носителя.

Документальные фото, сделанные репортёрами или фотографами-любителями в ключевые моменты истории, могут стоить значительно дороже, чем постановочные семейные карточки. Например, снимки советских городов 1930–50-х годов, хроника войн, кадры первых полётов в космос востребованы как у коллекционеров, так и у музеев.

Особая категория – негативы. Это оригинал, с которого делали отпечатки, и часто в единственном экземпляре. Для коллекционера это возможность обладать первоисточником. Стеклянные негативы XIX века, целые архивы фотоплёнок с путешествий, серии фотожурналистов – всё это уже активно торгуется на аукционах.

Как добывают такие материалы? Основные источники – распродажи архивов редакций, закрывающихся фотостудий, а также наследство, например, коробки с негативами и фотографиями, которые родственники находят в старых комодах, подвалах и на чердаках. Иногда коллекционеры сотрудничают с фотографами или их семьями, выкупая части архивов.

👍 Плюсы:

- Уникальность: каждый снимок или негатив неповторим.

- Сочетание документальной и художественной ценности.

- Высокий интерес у музеев, галерей и зарубежных коллекционеров.

- Возможность находить материалы относительно недорого в полевых условиях.

👎 Минусы

- Хрупкость: негативы и старые фото требуют правильного хранения.

- Рынок узкий

- Подлинность и авторство не всегда легко подтвердить.

- Цена зависит от сюжета: бытовые фото массово не интересны.

13. Первые видеоигры и носители

Первые видеоигры на дискетах, картриджах и в коробочных версиях сегодня воспринимаются как настоящие артефакты цифровой эпохи. Они одновременно редки и значимы: это начало огромной индустрии, которая стала культурным феноменом. Их ценность строится на трёх китах – первое издание, полный комплект и состояние.

Самыми перспективными считаются картриджи для консолей 80–90-х годов. Например, NES/Famicom, Sega Mega Drive, Super Nintendo. Редкие игры в оригинальной упаковке с инструкцией могут стоить тысячи долларов. Для российского коллекционера интересны и локальные версии: пиратские картриджи Dendy или Famicom с самопальными обложками уже стали предметом охоты за рубежом, как часть уникальной постсоветской культуры.

Отдельное направление – коробочные PC-версии игр 90-х – начала 2000-х. Первые диски DOOM, Warcraft, Half-Life, The Sims или локализованные версии от 1С и Буки в идеальном состоянии уже начинают дорожать.

Особая ценность – это демоверсии и промо-диски, которые распространялись ограниченными тиражами. Такие носители редко сохранились, а коллекционеры ценят их выше массовых изданий. Ещё один перспективный сегмент – игровые журналы с приложениями на дискетах и CD. Многие из них сегодня сохранились в единичных экземплярах, и рынок только формируется.

Перспективность здесь очевидна: поколение, выросшее на играх 80–2000-х, сейчас становится платежеспособным и готово платить за тот самый DOOM или Mario в оригинальной коробке. Учитывая, что сохранность большинства носителей низкая, редкие экземпляры будут только дорожать.

👍 Плюсы:

- Рынок растёт, цены на редкие издания уже измеряются тысячами долларов.

- Международный спрос: коллекции формируют по всему миру.

- Возможность находить недооценённые экземпляры в России (особенно пиратские локальные версии).

👎 Минусы:

- Хрупкость носителей: дискеты и CD со временем деградируют.

- Очень критично состояние упаковки: без коробки и инструкции цена падает в разы.

- Рынок подделок, особенно в онлайн-торговле.

- Нужны знания: новичку сложно отличить первый релиз от переиздания.

14. Рукописи, письма и документы второго ряда культурных деятелей

Когда речь заходит о рукописях, письмах и документах, воображение сразу рисует подпись Толстого, строки Пастернака или заметки Ахматовой. Но рынок устроен сложнее: первый ряд имен – предмет охоты музеев и крупных аукционов, цены там исчисляются сотнями тысяч долларов. Для частного коллекционера или инвестора куда интереснее фигуры второго ряда – те, кто не достиг глобальной славы, но был значимой частью культурного процесса.

Кто эти деятели? Это писатели, поэты, художники, критики, музыканты, учёные и журналисты, которые были рядом с большими именами и эпохами. Например, участники литературных объединений 1920–30-х годов, малоизвестные режиссёры театров, советские поэты-шестидесятники, художники неофициального искусства 60–80-х, деятели андеграунда. Именно такие фигуры часто оказываются мостиками к эпохе: их письма, заметки, рукописи позволяют лучше понять культурный контекст.

Что собирать? Прежде всего:

- рукописи стихов,

- черновики рассказов,

- письма коллегам или редакторам,

- документы об участии в выставках и публикациях.

Даже машинописные варианты с правками от руки имеют ценность. Популярны и открытки с подписями, личные заметки, дневниковые листы. Ценятся целые архивы, но отдельные письма и записки тоже находят своих покупателей.

Кто берёт такие вещи? В России – это библиофилы, исследователи, университетские архивы и музеи, которые пополняют фонды. На Западе – коллекционеры русской литературы, искусства и истории, часто через посредников.

👍 Плюсы:

- Более доступные цены по сравнению с первым рядом имен.

- Историческая и культурная ценность, материалы дополняют картину эпохи.

- Спрос у музеев, исследователей и зарубежных коллекционеров.

- Потенциал роста в будущем, особенно при переоценке наследия.

👎 Минусы

- Рынок узкий: продавать сложнее, чем монеты или плакаты.

- Не всегда очевидна ценность личности для будущего.

- Требуется бережное хранение (бумага хрупкая, легко портится).

- Подлинность нужно подтверждать, иначе доверия мало.

15. Музыкальные инструменты

Инструменты совмещают утилитарную ценность (на них можно играть) и статус артефакта. Рынок здесь сильно зависит от бренда, редкости модели и состояния, но в отличие от многих других коллекционных предметов, у инструментов есть ещё одна особенность – легенда. Гитара, на которой играл музыкант, или синтезатор, участвовавший в записи альбома, может стоить в сотни раз дороже аналога с витрины.

Что уже сегодня ценится и дорожает? В первую очередь – советские электрогитары 60–80-х годов: “Урал”, “Тоника”, “Аэлита”. Продавать можно и зарубежным покупателям. Западные коллекционеры видят в них экзотику холодной войны. На eBay такие инструменты уходят от 500 до 2 000 долларов, и цены растут.

Отдельная тема – советские синтезаторы: “Поливокс” (аналоговый синтезатор 80-х) уже стал культовым среди электронщиков по всему миру, его стоимость поднялась с десятков долларов в начале 2000-х до 3–5 тысяч сейчас.

На мировом уровне топовыми остаются классические гитары Fender, Gibson, Rickenbacker, Martin, особенно редкие винтажные модели. Они могут стоить десятки и сотни тысяч долларов. В синтезаторах особым спросом пользуются Moog, Roland, Korg, Sequential Circuits – первые аналоги 70–80-х. Эти инструменты формировали звук эпохи, и коллекционеры готовы платить за возможность прикоснуться к ней.

Что может быть интересно как инвестиция на перспективу:

- Советские гитары середины 80–90-х, пока ещё не в тренде. Через 10 лет они могут пойти по пути “Уралов” и “Тоник”.

- Синтезаторы и драм-машины 90-х – ранние цифровые модели, которые сегодня считаются устаревшими, но завтра будут винтажом.

- Региональные фабрики и малотиражные инструменты (например, акустические гитары маленьких советских заводов, баяны и аккордеоны ограниченных выпусков).

- Современные лимитированные серии известных брендов: инструменты в юбилейных сериях дорожают быстрее обычных.

Естественно, инструмент, который сохранился в рабочем состоянии, в оригинале, без кустарных переделок, ценится многократно выше. Также поднимают цену родные чехлы, паспорта и упаковка.

👍 Плюсы:

- Высокий спрос и ликвидность: покупатели есть и в России, и за рубежом.

- Возможность значительного роста стоимости

- Артефакты, на которых можно играть.

- Ниша советской экзотики пока недооценена, но востребована за границей.

👎 Минусы:

- Инструменты занимают много места и требуют ухода.

- Рынок подделок и самодельных апгрейдов, которые снижают ценность.

- Восстановленные или повреждённые модели стоят сильно меньше.

- Высокий порог входа для редких западных брендов.

16. Ретро-спорттовары

Вещи, которые ещё вчера казались обычным инвентарём, сегодня становятся коллекционными артефактами. В первую очередь ценятся предметы, связанные с ключевыми событиями: Олимпиадами, чемпионатами мира, знаменитыми командами.

Что действительно покупают?

- атрибутику крупных событий: плакаты и сувениры Олимпиады-80, оригинальные футболки и значки ЧМ-1982 или 1986, билеты на финалы. Эти вещи востребованы у коллекционеров спорта по всему миру.

- экипировку известных спортсменов – майки, кроссовки, перчатки. Даже массовые модели, если они связаны с определённым турниром, растут в цене.

- Особый сегмент – мячи и спортивный инвентарь: оригинальные Adidas Telstar времён чемпионата мира 1970 года продаются за тысячи долларов.

- интерес коллекционеров вызывает и советская техника – лыжи, коньки, боксерские перчатки, формы.

Риски в том, что рынок переполнен репликами. Особенно это касается футболок клубов и сборных: современные реплики часто выдают за винтаж. Новичку важно знать детали (бирки, материал, логотипы), иначе есть риск купить бесполезный новодел. Во-вторых, состояние: ткань выцветает, кожа трескается, и цена падает в разы. Также здесь без провенанса никуда. Если майка действительно принадлежала спортсмену, но нет подтверждений, её ценность резко снижается.

👍 Плюсы:

- Сильный спрос на атрибутику Олимпиад и чемпионатов мира.

- Высокая цена на уникальные предметы (инвентарь, связанный со спортсменами).

- Ностальгия и эмоциональный фактор делают рынок устойчивым.

- Есть шанс находить редкости относительно дёшево

👎 Минусы:

- Много реплик и подделок, особенно в одежде и атрибутике.

- Состояние сильно влияет на цену: хрупкие ткани и кожа плохо стареют.

- Без подтверждения происхождения ценность сильно падает.

- Рынок узкий, ликвидность зависит от конкретного вида спорта или события.

17. Авторские самиздат-издания

Самиздат – это любительские издания, выпущенные вне официальной цензуры. В СССР и постсоветской России это были машинописные сборники стихов, прозы, публицистики, иногда перепечатанные на гектографе или ксероксе малым тиражом. В более широком смысле сюда можно отнести и андеграундную печать 70–90-х: любительские журналы, фэнзины музыкальных сообществ, арт-каталоги, распространявшиеся из рук в руки.

В СССР самиздатовскими считались перепечатки Солженицына, Цветаевой, Мандельштама. В перестройку появились журналы вроде “Объект”, “Митин журнал” или рок-фэнзины вроде “Ухо”. В 90-е – это подпольные издания про панк, хардкор, альтернативное искусство, сделанные на примитивных принтерах и ксероксах. Сегодня все эти вещи стали редкими свидетельствами культурной жизни.

Почему это выгодно? Во-первых, редкость: тиражи обычно были десятки или сотни экземпляров, и большая часть просто не сохранилась. Во-вторых, уникальный контент: тексты, рисунки, стихи, которые часто нигде больше не публиковались. В-третьих, спрос: музеи, архивы, университеты, коллекционеры нонконформистского искусства и музыки активно выкупают такие материалы. Особенно ценятся издания с автографами или дарственными надписями.

Поскольку рынок узкий, найти такие материалы сложно. Чаще всего они попадаются в личных архивах, у старых коллекционеров или на закрытых книжных аукционах. Состояние играет роль, но не решающую – иногда даже потрёпанный экземпляр ценен просто потому, что он сохранился.

👍 Плюсы

- Ультраредкость: тиражи минимальны, выжившие экземпляры единичны.

- Историческая и культурная ценность: это голос неофициальной культуры.

- Востребованность у музеев, университетов и зарубежных коллекционеров.

- Потенциал роста

👎 Минусы

- Узкий круг покупателей, ликвидность ниже, чем у многих направлений

- Сложность поиска: почти не попадается на поверхностном рынке.

- Риск перепутать оригинал с поздними перепечатками.

- Требуется контекст и знания, иначе трудно оценить значимость конкретного издания.

18. Киноплёнки и архивное кино

Киноплёнки – живые документы эпохи, которые могут быть ценны как исторически, так и художественно. В отличие от фото, плёнка фиксирует движение, голос, атмосферу времени. Именно поэтому рынок киноплёнок постепенно набирает силу, особенно в нишах редкого и уникального контента.

Что именно коллекционируют?

- Любительские плёнки формата 8 мм и Super 8 (1950–80-е). Это хроника частной жизни: праздники, поездки, бытовые сцены. На Западе такие записи активно оцифровывают и перепродают – ценятся как повседневная история.

- 16 мм и 35 мм киноплёнки с художественными фильмами и хроникой. Советские учебные и пропагандистские фильмы, документальные записи, копии советского кино. Они востребованы как в России, так и за рубежом.

- Архивные копии культовых фильмов. Здесь цена зависит от названия. Редкая копия фильма Тарковского на 35 мм может стоить десятки тысяч долларов, западные классики (Hitchcock, Kubrick) – ещё дороже.

- Рекламные и анимационные ролики. Уникальные плёнки с западной рекламой, мультфильмами в старых форматах – отдельное направление, интересное дизайнерам и исследователям визуальной культуры.

Сколько это стоит? Бытовые любительские плёнки на 8 мм в России можно найти за 1–3 тысячи рублей за бобину. На eBay такие же продаются по 50–200 долларов в зависимости от сюжета. Учебные или документальные ленты СССР – 5–15 тысяч рублей. Редкие художественные фильмы, особенно в хорошем состоянии, могут стоить десятки тысяч. На Западе рынок шире: оригинальные копии культовых фильмов там уходят за десятки и сотни тысяч долларов.

Какие нюансы? Прежде всего, состояние: плёнка хрупкая, склонна к усадке и грибку. Второе – права. С юридической точки зрения, обладание копией фильма не даёт права на его публичный показ или коммерческое использование. Для коллекционера это не проблема, но при продаже за границу иногда возникают вопросы. Третье – техника: чтобы просматривать такие материалы, нужны кинопроекторы, которые сами стали коллекционными.

👍 Плюсы:

- Уникальные документы эпохи: многие записи существуют в единственном экземпляре.

- Международный спрос, особенно на культовые фильмы и архивные хроники.

- Возможность находить относительно недорого в архивах

- Эстетическая ценность: плёнка – сама по себе красивый объект коллекции.

👎 Минусы:

- Сложность хранения (температура, влажность, специальные условия).

- Нужна техника для просмотра, которая сама редкость.

- Рынок нишевый, ликвидность ограничена, особенно для бытовых записей.

19. Редкие карты и атласы

Сегодня коллекционирование карт считается одной из престижных ниш, а цены на аукционах растут год от года.

Что здесь особенно интересно:

- Карты до XIX века. Чем старше документ, тем выше ценность. Карты XVII–XVIII веков с гравюрами и раскраской вручную стоят от нескольких тысяч долларов. Атласы того времени могут оцениваться в десятки тысяч.

- Карты с ошибками. Например, изображение несуществующих земель, старые очертания континентов, фантазийные элементы. Такие карты коллекционеры обожают за наивность науки.

- Тематика. Востребованы карты, связанные с мореплаванием, освоением новых земель, военными кампаниями. Карты Сибири и Арктики, составленные русскими и европейскими географами XVIII–XIX вв., сегодня активно уходят в частные коллекции.

- Редкие путеводители. Первые издания Baedeker (XIX век), ранние русские дорожные карты или туристические справочники XX века ценятся за свою живую практическую информацию.

- Украшенные экземпляры. Чем больше декоративных элементов (виньетки, фигуры, мифологические существа), тем выше интерес.

Выгодно коллекционировать не только глобальные карты, но и локальные. Например, городские планы Санкт-Петербурга, Москвы или Варшавы XIX века в хорошем состоянии стоят сотни тысяч рублей. Также быстро дорожают путеводители по Европе или Кавказу конца XIX – начала XX века.

Собирают карты разные люди: коллекционеры искусства, библиофилы, музеи, университеты. Многие используют их и как интерьерные объекты – красиво оформленные в рамах карты придают статус.

👍 Плюсы:

- Высокая инвестиционная привлекательность, цены растут стабильно.

- Универсальная ценность: и как исторический документ, и как декоративный объект.

- Международный рынок развит, спрос широкий.

- Уникальные находки возможны и в России (особенно по Арктике, Сибири, Кавказу).

👎 Минусы:

- Большой рынок репринтов и подделок.

- Хрупкость и дорогая реставрация.

- Требует места и аккуратного хранения.

- Высокий порог входа для топовых вещей.

20. Ретро-гаджеты

Старые мобильные телефоны, КПК, ноутбуки и игровые консоли – это уже не железо из шкафа, а артефакты. Они воплощают собой начало мобильной эры, и именно поэтому вызывают интерес у коллекционеров и инвесторов. Механизм здесь тот же, что с винилом или настолками: массовые устройства теряются или выбрасываются, а целые и рабочие экземпляры становятся редкостью.

Что сегодня считается ценным? Прежде всего, культовые модели. Например, мобильники Nokia вроде 8110 (банан) или 8800 – это иконы дизайна, которые в новом состоянии в коробке стоят от 500 до 2 000 долларов. Первая раскладушка Motorola StarTAC уже превратилась в музейный экспонат: от 1 000 долларов и выше. КПК Palm Pilot, Psion и Handspring, которые когда-то считались гаджетами для гиков и бизнесменов, сегодня ценятся именно за свою устаревшую футуристичность: 200–600 долларов за редкие версии.

Особый сегмент – первые ноутбуки. Apple Macintosh Portable, IBM ThinkPad 700, ранние Sony Vaio – всё это на международных аукционах уже продаётся за тысячи долларов, особенно в рабочем состоянии. Быстро дорожают игровые консоли вроде Sega Saturn, Nintendo 64, Dendy. Особенно ценятся консоли в оригинальных коробках с инструкциями и аксессуарами: разница в цене между голой приставкой и полным комплектом может достигать 5–10 раз.

Практически наверняка в ближайшем времени, лет через 10, будут дорожать первые умные устройства (например, Apple Newton или Palm Pilot), редкие цветные версии телефонов, лимитированные партии и экспортные модели для отдельных рынков.

Пока что рынок неустойчивый и во многом движется на ностальгии. Но у этой ностальгии прочный фундамент: поколение, выросшее на первых гаджетах, становится состоятельным. Главный риск, опять же, – фейки (подделывают коробки, меняют детали), а также деградация аккумуляторов и пластика. Для инвестора важно собирать именно полные комплекты в оригинале, иначе ценность сильно падает.

👍 Плюсы:

- Сильный ностальгический драйвер: поколение первых гаджетов уже готово платить.

- Цены на культовые модели уже выросли в десятки раз и продолжают расти.

- Международный рынок активный, легко продать за рубеж.

- Возможность пока что находить раритеты дёшево на барахолках и у частных лиц.

👎 Минусы:

- Критично состояние: без коробки и аксессуаров цена падает в разы.

- Хрупкость пластика, аккумуляторов и экранов, трудность в хранении.

- Много подделок (коробки, аксессуары) и устройств после ремонта.

- Рынок пока нишевой: ликвидность выше за границей, чем в России.

21. Корпоративные вещи крупных брендов

Корпоративные артефакты – это любые предметы, связанные с историей крупных компаний и их брендов: сувенирная продукция, подарочные наборы для сотрудников и партнёров, редкие рекламные материалы, прототипы упаковок, памятные медали к юбилеям. То, что когда-то казалось раздаткой на выставке или подарком к празднику, через годы становится частью культурной и бизнес-истории.

Почему это перспективно? Потому что крупнейшие компании XX–XXI века уже стали символами целых эпох. Упаковки первых Coca-Cola, сувениры McDonald’s 80-х, значки и бейсболки Microsoft, редкие рекламные плакаты Apple или японских электро-гигантов давно стали предметом коллекционирования. С годами подобные вещи дорожают: коллекция рекламных материалов IBM или Apple на аукционах может стоить тысячи и десятки тысяч долларов.

Покупают такое не только частные коллекционеры, но и сами компании. Корпорации охотно выкупают свои исторические артефакты, чтобы пополнить корпоративные музеи или использовать в маркетинге. Есть и специализированные аудитории: фанаты брендов (например, коллекционеры техники Apple или автомобилей BMW), дизайнеры, которые изучают эволюцию фирменного стиля.

Что может быть интересно в России? Артефакты советских и постсоветских компаний: юбилейные сувениры Аэрофлота, Газпрома, ЛУКОЙЛа, Сбербанка, подарочные часы и медали от заводов. Символика Олимпиады-80 и других крупных спортивных событий, где участвовали госкомпании, тоже ценится. В 90-е многие бренды выпускали сувениры в ограниченных количествах (например, первые рекламные материалы МММ или “Балтики”). Сегодня это выглядит иронично, но именно такой корпоративный винтаж может вырасти в цене.

👍 Плюсы:

- Прямая связь с историей крупнейших брендов, которые сами выкупают архивы.

- Международный спрос, если речь идет о культовых компаниях.

- Низкий порог входа: многое до сих пор можно находить недорого.

- В России есть недооценённые артефакты (Аэрофлот, ВАЗ, заводские сувениры).

👎 Минусы:

- Массовая сувенирка почти не имеет ценности.

- Узкий круг коллекционеров, ликвидность ниже, чем у монет или винила.

- Лёгко спутать официоз с настоящей редкостью.

22. Музыкальные мерч-артефакты

Музыкальный мерч – это всё, что связано с концертами и фан-культурой: футболки, постеры, билеты, нашивки, браслеты, программки, а иногда и совсем неожиданные предметы – от пивных кружек до гитарных струн, выпущенных как часть лимитированного набора. То, что когда-то покупалось за копейки у входа на концерт, сегодня превращается в коллекционный актив.

В первую очередь ценится оригинальный концертный мерч, а не переизданные вещи. Футболки туров Metallica 80-х или Nirvana начала 90-х, в зависимости от состояния, могут стоить от 500 до 5 000 долларов. Концертные постеры ручной печати (особенно ограниченные серии) достигают цен в десятки тысяч долларов. Огромным спросом пользуются билеты на культовые концерты, особенно если событие стало легендой – например, шоу Queen в Будапеште (1986) или выступления The Beatles.

Что искать “на вырост”? Набор простых значков или футболка с концерта условной группы 2000-х может пока стоить 2–5 тысяч рублей, но через 10–15 лет – вырасти в разы, если группа останется культовой. Например:

- Современные лимитированные тиражи (у крупных групп вроде Radiohead, Arctic Monkeys, Rammstein часто выпускаются ограниченные коллекционные наборы).

- Локальные туры известных групп в России (футболка с концерта Metallica в Москве 1991 года ценится куда выше массовых европейских выпусков).

- Редкие жанровые сцены (панк, металл, андеграунд – мерч в них делали малыми партиями, сохранилось мало).

- Российские культовые группы 80–90-х: футболки и постеры “Кино”, ДДТ, “Алисы” уже стали коллекционными и будут дорожать.

👍 Плюсы:

- Сильная ностальгия и эмоциональная ценность у фанатов

- Огромный рост цен на культовые группы и редкие вещи (x10 за 10 лет – не редкость)

- Можно продавать в Европу, США, Японию.

- Возможность инвестировать сейчас дёшево.

👎 Минусы:

- Рынок переполнен подделками.

- Состояние критично, а вещи по природе изнашиваемые.

- Спрос неравномерный: культовые группы ценятся, середнячки обесцениваются.

- Ликвидность узкая: дороже всего продаются только редкие имена и туры.

23. Архитектурные элементы и предметы из уходящей среды

Это всё то, что когда-то было частью повседневного городского пространства, но сегодня исчезает вместе со сносом зданий, ремонтом улиц и обновлением интерьеров.

- Дверные ручки и замки старых домов,

- литые чугунные ограды и фонари,

- эмалированные таблички с номерами домов,

- советские вывески и неон,

- кафель метро,

- декоративные кирпичи

- оконные рамы или витражи и т.д.

Почему это в тренде? Во-первых, урбанистика и мода на сохранение идентичности городов сделали такие вещи частью культурного кода. Архитектурные элементы, спасённые от сноса, воспринимаются как материальное свидетельство эпохи. Во-вторых, сейчас в тренде апсайклинг и интерьерный дизайн: дизайнеры используют старые вывески, таблички и светильники в интерьерах квартир, кафе и офисов. В-третьих, это настоящая редкость: большинство таких предметов просто уничтожают при ремонте или сносе, а значит, уцелевшие экземпляры автоматически дорожают.

Кроме непосредственно предметов старины стоит обращать внимание и на документы: плакаты, схемы метрополитена, архитектурные планы – всё это тоже воспринимается как часть уходящей среды.

👍 Плюсы:

- Сильная связь с урбанистикой и трендом на сохранение идентичности.

- Ценность как для коллекционеров, так и для дизайнеров интерьеров.

- Уникальность и ограниченность: каждую вывеску или табличку нельзя допечатать.

- Возможность находить недорого (часто буквально спасая со стройки или сноса).

👎 Минусы:

- Тяжёлые, громоздкие предметы, проблемы с хранением.

- Юридические риски (часть находок может считаться собственностью города).

- Часть предметов остаётся хламом.

- Состояние часто далеко от идеального, а реставрация может стоить дорого.

24. Ретро-научные приборы и оптика

Старые научные приборы и оптические устройства уже давно перестали быть просто инструментами: они становятся музейными экспонатами и дизайнерскими объектами.

Что особенно ценится:

- Оптика. Старинные микроскопы XIX–XX веков, телескопы, геодезические трубы, теодолиты и бинокли.Особенно ценятся приборы с фирменными клеймами европейских производителей (Zeiss, Leitz, Bausch & Lomb). Цены варьируются: простой советский микроскоп школьного типа стоит 3–5 тысяч рублей, а лабораторный Zeiss с 1900-х может достигать 2–5 тысяч долларов. Отдельный сегмент – военная оптика (прицелы, дальномеры), которые востребованы как среди историков, так и среди коллекционеров военной техники.

- Научные приборы. Это лабораторное оборудование (колбы с оригинальными клеймами, измерительные приборы, весы), электрические устройства начала XX века (вольтметры, осциллографы, генераторы сигналов). Многие из них не только функциональны, но и эстетически привлекательны материалами (латунь, стекло, дерево). Такие приборы сегодня все чаще используют в интерьерах в стиле steampunk или индастриал.

- Советская техника. Здесь много недооценённых направлений. Приборы ЛОМО, геодезическая техника, лабораторные микроскопы и спектрометры. Пока цены на них относительно низкие (от пары тысяч рублей), но интерес за рубежом к советской инженерной школе растёт.

👍 Плюсы:

- Сильная эстетическая и историческая ценность.

- Международный спрос, особенно на оптику и довоенные приборы.

- Возможность находить недорого на блошиных рынках.

- Подходят не только для коллекций, но и для интерьерного дизайна.

👎 Минусы:

- Большой вес и размеры многих приборов, проблемы с хранением.

- Трудно оценить подлинность и комплектность без опыта.

- Узкий рынок

- Часто требуют реставрации, что удорожает коллекцию.

25. Плакаты и материалы массовых мероприятий 90-х–2000-х

Это направление пока остаётся нишевым, но именно такие ниши со временем выстреливают. Плакаты, билеты, буклеты и сувенирка массовых событий конца XX – начала XXI века – вещи, которые на момент своего появления казались мусором, а сегодня всё чаще воспринимаются как культурные артефакты.

Что это за мероприятия:

- Концерты западных групп в начале 90-х (первое выступление Metallica в 1991 году, Rolling Stones в Москве, шоу Майкла Джексона в 1993-м). Их афиши и билеты уже продаются за сотни долларов.

- Первые российские фестивали: “Нашествие”, “Максидром”, “Крылья”. Ранние плакаты этих событий ценятся за ограниченные тиражи и культовый статус для целого поколения.

- Политические митинги и выборы 90-х. Листовки, плакаты и агитматериалы тех лет.

- Кинофестивали (Кинотавр, ММКФ) и первые рекламные кампании новых брендов – всё это отражает дух переходной эпохи.

Что популярно за рубежом:

- Музыкальные фестивали: ранние афиши Glastonbury, Coachella, Lollapalooza 90-х стоят сотни и тысячи долларов.

- Спортивные события: Олимпиада в Атланте (1996), чемпионаты мира по футболу и хоккею 90-х, первые UFC-турниры.

- Технологические ивенты: рекламные материалы с первых выставок Apple или Microsoft, анонсы старых консолей и компьютеров – очень востребованы у фанатов техбрендов.

Почему это культово? Потому что 90-е и 2000-е – это эпоха больших перемен: глобализация, массовая культура, рождение новых брендов и музыки. Для людей, выросших в это время, эти плакаты и билеты становятся порталами в прошлое. А инвесторы понимают: таких вещей сохранилось мало, они не воспринимались как ценность.

👍 Плюсы:

- Эмоциональная ценность и ностальгия у поколения 30–50 лет.

- Редкость: мало что сохранилось в хорошем виде.

- Сильный рост цен на вещи с культовых концертов и фестивалей (уже видно по западным примерам).

- Используются не только коллекционерами, но и в интерьерах.

👎 Минусы:

- Состояние бумаги часто плачевное: хранить сложно.

- Рынок ещё сыроват

- Много массовых вещей (обычные билеты или листовки без уникальности).

- Необходимость различать оригиналы и поздние перепечатки.

26. Вещи на тему “советский космос”

Советская космическая программа – один из самых сильных брендов СССР, а всё, что с ней связано, давно уже стало культовым. Это не просто сувениры, а символы технологической гонки и эпохи, которая до сих пор вызывает уважение во всём мире. Именно поэтому рынок космоса живёт и внутри России, и за рубежом, а цены на редкие предметы стабильно растут.

Что здесь собирают и что реально ценится:

- Значки и медали. Самый массовый сегмент, но и здесь есть редкости. Юбилейные серии 1950–70-х годов, значки к полётам Гагарина, Терешковой, к запуску Востока и Союза – от сотен рублей до десятков тысяч за редкие комплекты.

- Афиши и плакаты. Агитационные постеры с космической тематикой 1960–70-х годов – от 10–20 тыс. рублей до сотен тысяч за редкие варианты. На западных аукционах такие плакаты уходят по $5–15 тыс.

- Игрушки и макеты. Детские ракеты, конструкторы и модели “Союза” или “Буранов” – очень востребованы.

- Фотографии и документы. Подписанные фото космонавтов, рабочие материалы и документы – самый инвестиционный сегмент.

- Памятные сувениры. Часы “Полет” или “Ракета” с космической символикой, фарфоровые статуэтки, настольные приборы с макетами ракет: востребованы и в России, и на Западе.

- Одежда и аксессуары. Нашивки, куртки и костюмы сотрудников предприятий космической отрасли. Это редкость, но такие вещи всё чаще уходят в коллекции.

- Реальное оборудование. Иногда на рынок попадают детали тренажёров или приборы с космодромов. Цены зависят от уникальности: от десятков тысяч рублей до миллионов за настоящую технику.

👍 Плюсы:

- Сильный международный спрос: покупают в Европе, США, Японии, Китае.

- Широкий диапазон предметов: от значков за сотни рублей до уникальных документов за миллионы.

- Тема вечная и культовая, интерес не ослабевает.

- Возможность находить недооценённые вещи в России.

👎 Минусы:

- Большой рынок фальшивок (особенно автографы и документы).

- Разброс по ценам: масса рядовых значков и сувениров почти ничего не стоит.

- Хрупкость многих предметов (бумага, пластик).

- Серьёзная конкуренция за редкие артефакты.

27. Лампы и светильники советского модернизма

Советский модернизм в архитектуре и дизайне сегодня переживает второе рождение. Наряду с мебелью, керамикой и текстилем в поле внимания коллекционеров всё активнее входят лампы и светильники 1960–1980-х годов. Это предметы, которые в своё время воспринимались как обычный быт, а сейчас стали символами эстетики целой эпохи.

Какие это лампы:

- Настольные светильники в стиле космической эры: шарообразные плафоны из пластика или стекла на металлической ножке. Часто в бело-оранжевых, жёлтых или красных тонах.

- Подвесные светильники из металла и стекла с геометрическими формами: цилиндры, сферы, летающие тарелки.

- Бра и торшеры из комбинации металла и дерева, иногда с фактурным стеклом.

- Заводские серии вроде “Космос”, – сегодня это уже классика модернизма.

Почему их ценят? Во-первых, зп дизайн. Советский модернизм был частью общемирового Модерна середины века, но имел собственные особенности – простота форм, яркие цвета, индустриальные материалы. Эти светильники легко вписываются в современные интерьеры и ценятся дизайнерами. Во-вторых, редкость изделий, дошедших до сегодняшнего дня в хорошем состоянии. Пластик желтеет, металл ржавеет, стекло бьётся. Полностью сохранившиеся экземпляры с заводскими бирками или в коробках стоят значительно дороже. В-третьих, международный спрос. В Европе и США советские лампы воспринимаются как экзотика и часть альтернативного модернизма. На зарубежных аукционах советские светильники продаются по $200–800 за штуку, а редкие модели доходят до $2–3 тыс.

👍 Плюсы:

- Сильный интерес у дизайнеров интерьеров и коллекционеров модернизма.

- Международный спрос, особенно в Европе.

- Возможность находить недорого в России и перепродавать за границу.

- Функциональность: лампы можно использовать в интерьере.

👎 Минусы:

- Хрупкость материалов (пластик, стекло).

- Много вторичного рынка с реставрацией и переделками, которые ценятся меньше.

- Тяжело хранить и транспортировать, особенно крупные светильники.

28. Одежда переходной моды 90-х–2000-х

Мода переходного периода от 90-х к 2000-м сегодня становится объектом внимания коллекционеров по всему миру. Это не про люксовые бренды, а про повседневные вещи, которые тогда носили все – джинсы, кроссовки, спортивные костюмы. Парадокс в том, что именно эта массовая продукция теперь превращается в культ, потому что сохранилась ее мало, а узнаваемость огромна.

Какие вещи ценятся:

- Джинсы Levi’s. Оригинальные Levi’s 501, 505, 517, произведённые до середины 2000-х. Особенно японские и американские партии. Made in USA уже давно в дефиците: цена за винтажные модели может достигать $200–600, а редкие Big E ещё выше.

- Кроссовки Adidas, Puma, Nike. Легендарные силуэты тех лет (Adidas Equipment, Puma Mostro, Nike Air Max 95/97). Пары в оригинальной коробке ценятся в разы дороже – $300–1000+. Востребованы даже рядовые модели, если сохранились как новые.

- Спортивные костюмы. Adidas, Puma, Lotto, Umbro, Sergio Tacchini. В 90-е это был символ стиля улицы, а теперь – культовый винтаж. Цены: от 5–10 тыс. рублей за обычные костюмы до 50–100 тыс. за редкие расцветки или экспортные версии.

- Футболки и худи с крупными логотипами. Чем крупнее и ярче – тем выше интерес. Особенно ценятся лимитки и коллаборации (например, первые Adidas Originals).

👍 Плюсы:

- Сильный ностальгический и субкультурный фактор.

- Международный рынок активно растёт, особенно на Levi’s и Adidas.

- Вещи узнаваемы повсеместно, легко продавать за рубеж.

👎 Минусы:

- Массовые подделки того времени, сложность аутентификации.

- Хорошее состояние встречается редко, цены высоки.

- Не вся одежда ценна: важны именно культовые бренды и модели.

- Рынок хайповый, возможны резкие скачки цен.

29. Радиотехника